| 2024.03.15 | 3/14に、「Blog Creator」がアップデートされたので、改善点を記事内に反映 |

| 2024.04.23 | 「Blog Creator」で提供中のAI言語モデルに、より高精度なGPT-4が追加されたことを追記 |

| 2024.05.30 | 「Blog Creator」のAI言語モデルが、高精度のGPT-4oに変更されたことを追記 |

| 2024.12.18 | 全体的にわかりやすく修正し、変更されたAI言語モデルにあわせた修正も追加 |

| 2025.04.24 | WordPress移行代行無料キャンペーンの終了に伴い削除 |

| 2025.06.26 | 「ConoHa Pencil」のサービス開始について追記(「Blog Creator」のリニューアル) |

| 2026.01.22 | 「ConoHa WING」の新しいキャンペーン情報(最大55%OFF)に修正 |

2025.06.26追記)

この記事で紹介している「Blog Creator」は、「ConoHa Pencil」にリニューアルされました。

「ConoHa Pencil」については、以下の公式サイトを参照ください。

ブログの記事で、こんなことで悩んでませんか?

- 記事を書くのが苦手

- 時間をかけずに効率よく記事を書きたい

- SEOに強い上位表示を狙える記事を書きたい

先日、そんな悩みがある人向けに、非常にインパクトがあるニュースが流れてきたので紹介します。

レンタルサーバーのConoHaより、AIブログ作成ツール「Blog Creator」の提供を2024年2月6日より開始するとの発表がありました。

「Blog Creator」の使い方はとてもシンプル!

上位表示を狙いたいキーワードを入力して、「生成開始」ボタンを押していくとAI(ChatGPT)が順次見出し/本文/タイトル/導入文を生成してくれるというもの。

SEO業界では有名な柏崎さんとGMOインターネットグループ株式会社で共同開発したブログ記事作成支援ツールですよ。

キーワードを入力するだけで、SEOに強い記事を時間をかけずに作れるというのはかなり魅力的なんですよね。

ということで、そっさく「Blog Creator」を使ってみて、使い方やポイントなどをわかりやすくこの記事にまとめてみたので、記事の作成に悩んでいる人はぜひ参考にしてください!

「Blog Creator」は、機能追加や改善、利用できるAIモデルのバージョンアップなどが頻繁に行われています。

バージョンアップについては以下のリリース情報参照ください。

「Blog Creator」リリース情報

- 2024.03.14

-

「Blog Creator」の機能をバージョンアップしました。

- 新機能「キーワード調査結果ダウンロード」提供開始

- 「見出し構成」機能の改善

- 「本文生成」機能の改善

- 2024.04.23

-

「Blog Creator」で使えるAI言語モデルはGPT-3.5のみでしたが、より高精度な文章が作成できるGPT-4が追加されたので、GPT-3.5、GPT-4が利用可能になりました。

記事の生成では、GPT-3.5またはGPT-4を選択できます。

- 2024.05.30

-

「Blog Creator」で使えるAI言語モデルはGPT-3.5、GPT-4が選べましたが、GPT-4はさらに精度が高く、応答速度も向上したGP-4o(GPT-4 Omni)にバージョンアップされたので、GPT-3.5、GPT-4oが利用可能になりました。

- 2024.08.06

-

「Blog Creator」で使えるAI言語モデルGPT-3.5がGPT-4o miniに更新され、新たに「文章トーン指定」機能を追加し、より実用的な文章生成が可能に。

GPT-4o mini、GPT-4o(高精度)が利用可能になりました。

AIブログ作成ツール「Blog Creator」とは?

「Blog Creator」の特徴

「Blog Creator」の特徴は以下の通りです。

- 「ConoHa WING」利用者限定の、AIによる記事生成サポートツール

- キーワードからSEO関連キーワードを調査し、AIが記事を生成

- AI生成モデルは、GPT-4の高精度なモデルが利用可能

- 既存記事のリライトもサポート

- 編集内容の保存で、中断した生成処理の再開が可能

入力するものは、検索で上位表示を狙いたい(アクセスを集めたい)キーワードだけですよ。

「Blog Creator」がキーワードを読み込むと、そのキーワードのSEO関連キーワードを調査し、同時にAIが見出しを生成してくれるんです。

見出しの編集なしに、タイトルや本文などの生成に進んでもいいですが、もっと他のキーワードでもアクセスを集めたい場合や、競合サイトの見出しを参考にして修正することで、より上位表示できる記事を生成することが可能となっています。

ともかく、キーワードだけで上位表示が可能な記事が生成できる「Blog Creator」(ブログクリエイター)は、かなり魅力的なAIブログ生成ツールだといえます。

「Blog Creator」が提供する機能

「Blog Creator」の機能は大きく3つありますが、やはり中心となるのは記事を新しく生成する「新規記事」です。

「新規記事」

「Blog Creator(ブログクリエイター)の使い方(基本編)」で「新規記事」の使い方を解説しますが、「Blog Creator」で最も重要な機能となるので、まずは最優先で使い方を確認してください。

「リライト」

「リライトする」で、使い方を解説します。

リライト(既存記事の見直し)なので、入力は上位表示を狙いたいキーワードと既存記事のURLになります。

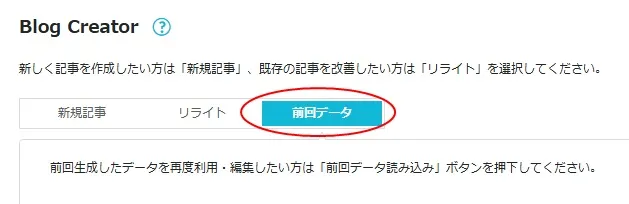

「前回データ」

「前回データを使う」で、使い方を解説します。

Blog Creator」(ブログクリエイター)を利用するためには?

「Blog Creator」を利用するためには、

「ConoHa WING」パックへの申し込みが必要です。

既に申し込み済の人は、すぐに「Blog Creator」が利用可能。

「ConoHa WING」をキャンペーンでお得に申し込む

キャンペーンを利用することで、「ConoHa WING」をお得に申し込むことができます。

また、僕からのお客様紹介ということで5,000円の割引が使えるので、キャンペーンとのダブル割引きができて、さらにお得です。

「Blog Creator」は追加申し込みで利用可能

「Blog Creator」の利用は「ConoHa WING」契約後の追加申し込みが必要です。

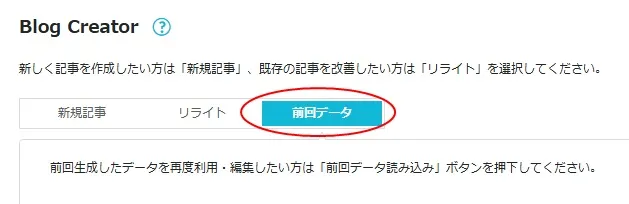

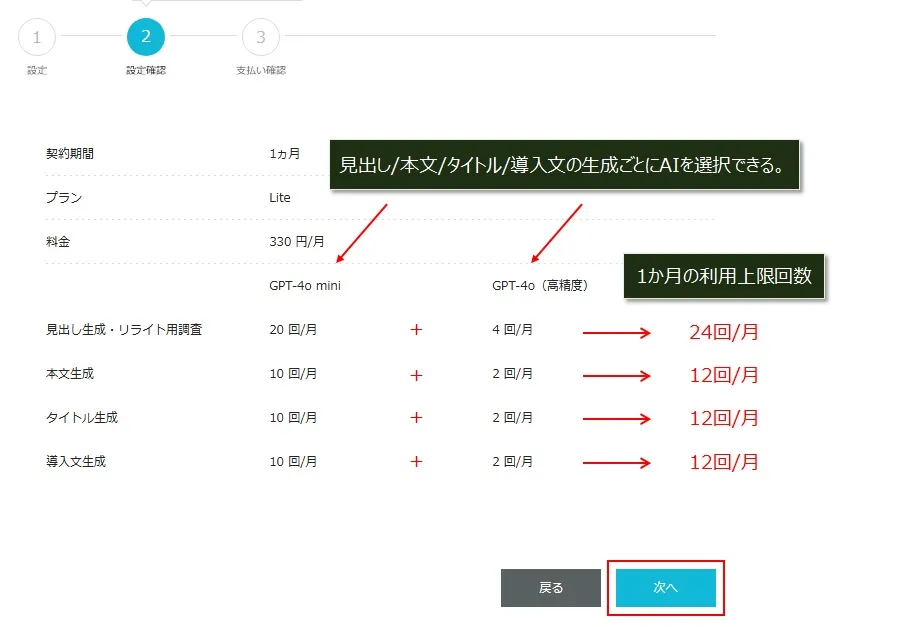

気になる利用料金は一番安いLiteプランで月額330円なので、SEOに強い記事をAIで生成できるプランとしては、かなりリーズナブルなんじゃないかと思います。

AIで記事作成をサポートするツールは各社いろんなものがありますが、料金の面ではかなり高額なものばかりなんですよね。

「Blog Creator」は1ヶ月無料トライアルが利用できる

「ConoHa WING」に申し込むと、「Blog Creator」の1ヶ月無料トライアルが利用できるようになります。

まずは1ヶ月無料トライアルで、どのように記事が生成されるのかお試し利用してみましょう。

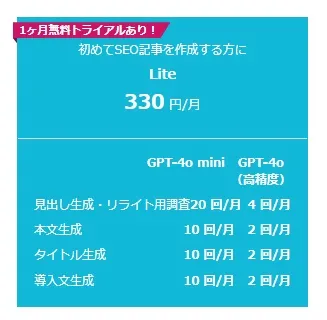

実際に申し込んでみても、利用料金は無料(0円)

また、クーポンを使った申し込みも可能なので、無料トライアルとお誕生日クーポンで、2か月間無料で「Blog Creaotr」を使うなんてこともできますよ!

「Blog Creator」を申し込む

「Blog Creator」を利用するためには、「ConoHa WING」のコントロールパネルから申し込みをします。

以下のコントロールパネルにログインします。

サイドメニューで「サイト管理」(①)→「AIブログ生成ツール」(②)→「契約管理」(③)→「Bing Creator」(④)とクリック。

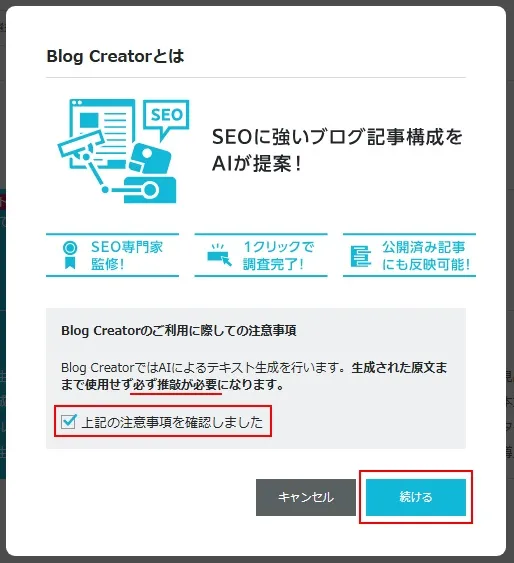

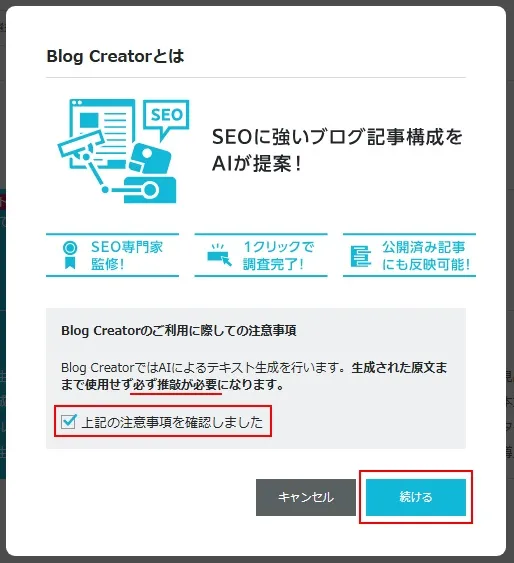

「上記の注意事項を確認しました」にチェックをつけて、「続ける」をクリック。

ここではLiteプランを選択して、「次へ」をクリック。

プラン、料金、AIの利用回数などを確認し、「次へ」をクリック。

お支払い

「Blog Creator」を利用する場合は、いろんな支払いができます。

- 1ヶ月無料トライアルを使う

-

初めて「Blog Creator」を使う場合は、1か月無料トライアルが利用できます。

以下の画面のように「0円」と表示されたら、「次へ」をクリック。

- クーポンを使う

-

ConoHaの場合は「お誕生日クーポン」がもらえるので、「お誕生日クーポン」を使って申し込むことができます。(もちろん、他のクーポンでもOK)

以下の画面のようにクーポン割引額が表示されたら、「次へ」をクリック。

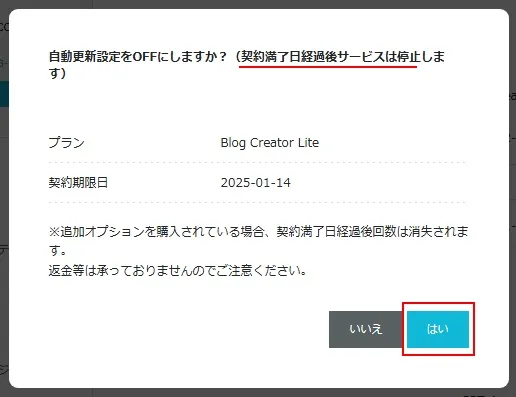

ひとまず、1ヵ月だけ利用したい場合は「自動更新」をOFFにします。

確認メッセージが出るので「はい」をクリック。

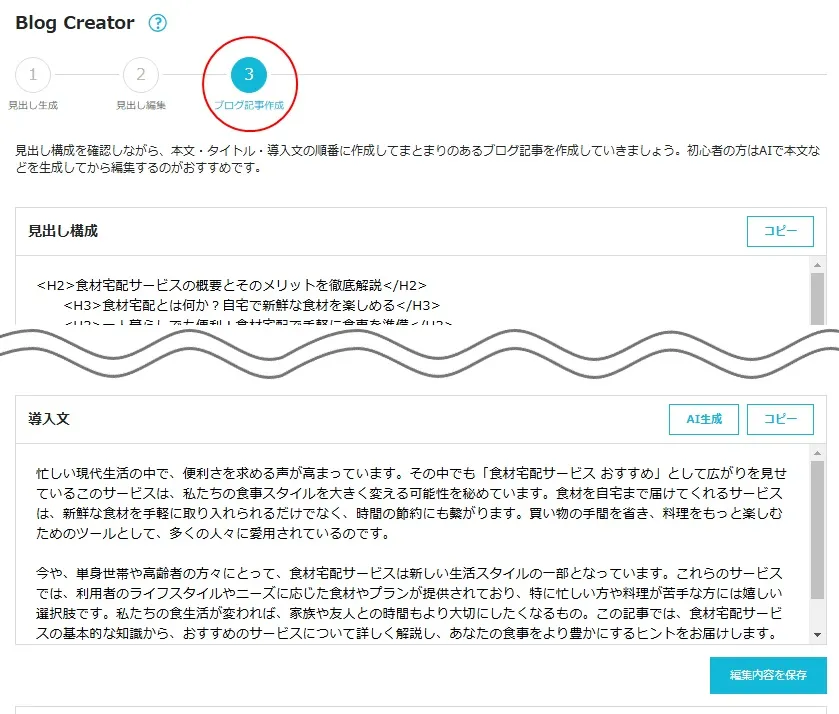

Blog Creator(ブログクリエイター)の使い方(基本編)

ここでは、「Blog Creator」の基本的な使い方となる「新規記事」について解説していきます。

この基本編を読むことで、「どんなステップを踏んで記事が生成されるのか」が理解できます。

基本編を読んだら、「Blog Creator(ブログクリエイター)の使い方(応用編)」にも便利機能があるので、絶対見るべし!

AI生成手順表

「新規記事」では、上の画像にあるようなステップを踏みますが、さらに細分化した「AI生成手順表」を以下にまとめました。

手順としては、表に書いている通りに進めて記事を完成させます。

| 操作順 | 機能 | ボタン名 | 入力 | 出力(生成) |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 見出し生成(AI) | 生成開始 | *1 キーワード | キーワード調査結果/生成見出し |

| 2 | 見出しの編集 | 次へ | キーワード調査結果/生成見出し | 編集見出し |

| 3 | 本文生成(AI) | 生成開始 | 見出し | 本文 |

| 4 | タイトル生成(AI) | 生成開始 | 本文 | タイトル |

| 5 | 導入文生成(AI) | 生成開始 | タイトル | 導入文 |

| 6 | 生成記事プレビュー | プレビュー | 見出し~導入文 | Webページ(ブラウザ) |

操作手順の注意事項

- *1 自分で入力する上位表示を狙いたいキーワード

- 「生成開始」ボタンを押すと、それぞれのAI利用回数が消費される

- 生成された見出し/本文/タイトル/導入文は編集が可能

では、サンプルのキーワード「食材宅配サービス おすすめ」を使って、実際に「Blog Creator」で記事を生成してみます。

見出し生成(AI)

最初の、AIで見出しを生成するステップです。

検索で上位表示を狙う(アクセスを集めたい)キーワードを入力して、キーワード調査結果の出力と見出しを生成します。

- 「Blog Creator」

- 「新着記事」

- 上位表示を狙うキーワード

※例として「食材宅配サービス おすすめ」を入力 - AIモデルを選択(ここではGPT-4o mini)

- 「生成開始」

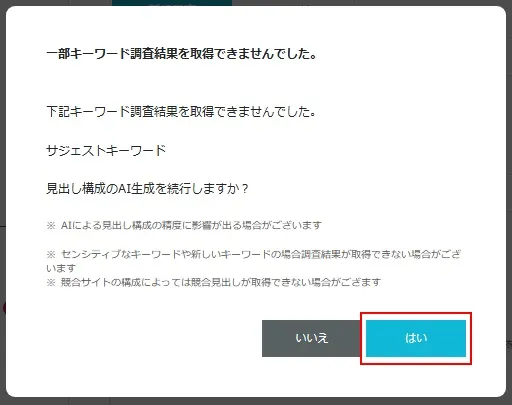

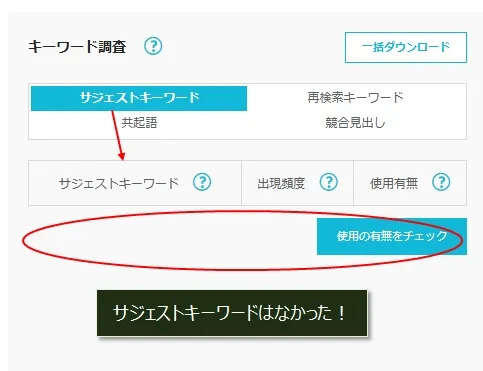

サジェストキーワードが取得できない場合は、そのまま「はい」をクリック。

※キーワードによってはサジェストキーワードがないこともあるので、取得できなくても特に問題ないです。

AI生成手順表に戻る

見出しの編集

AIで生成した見出しを編集するステップです。

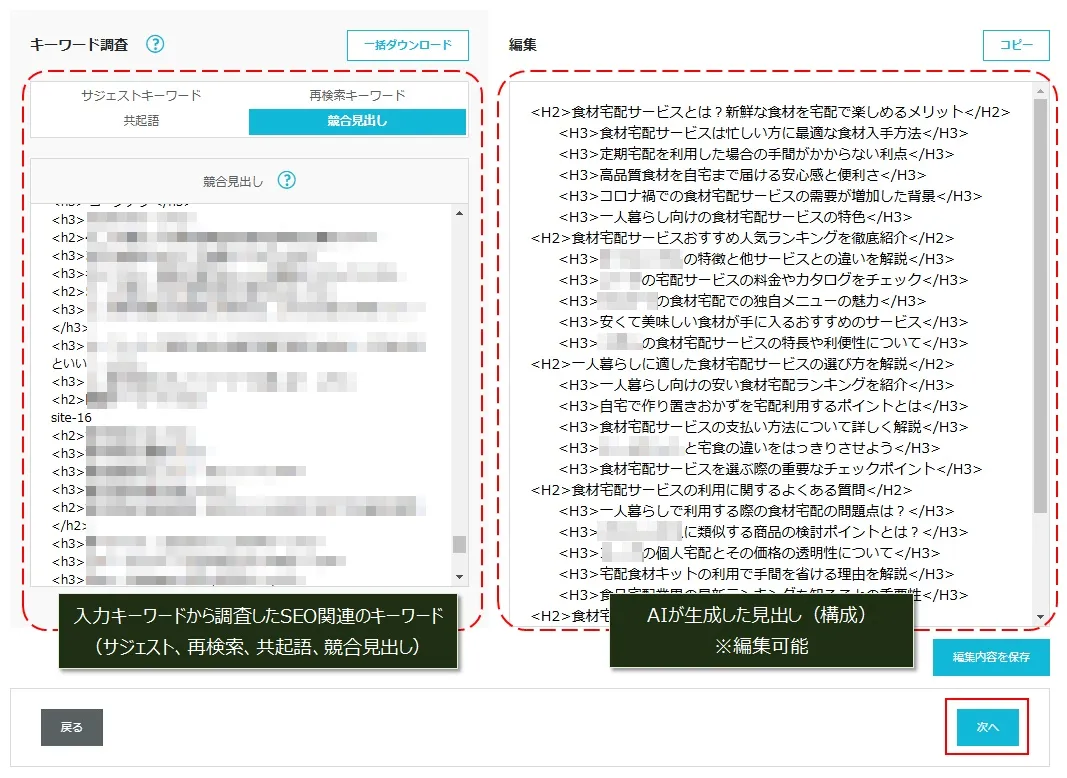

以下の画面のように、入力キーワードを調査したキーワード調査結果(SEO関連キーワード)と、AIが生成した見出しが出力されます。

このステップでは、キーワード調査結果を確認して生成された見出しの編集を行う作業が中心となります。

まずは、記事を生成する基本的な操作を覚えてから、見出しの編集に挑戦しましょう。

見出しの編集については、「見出しを編集する」を参照ください。

次の生成ステップに進むために、「次へ」をクリック。

AI生成手順表に戻る

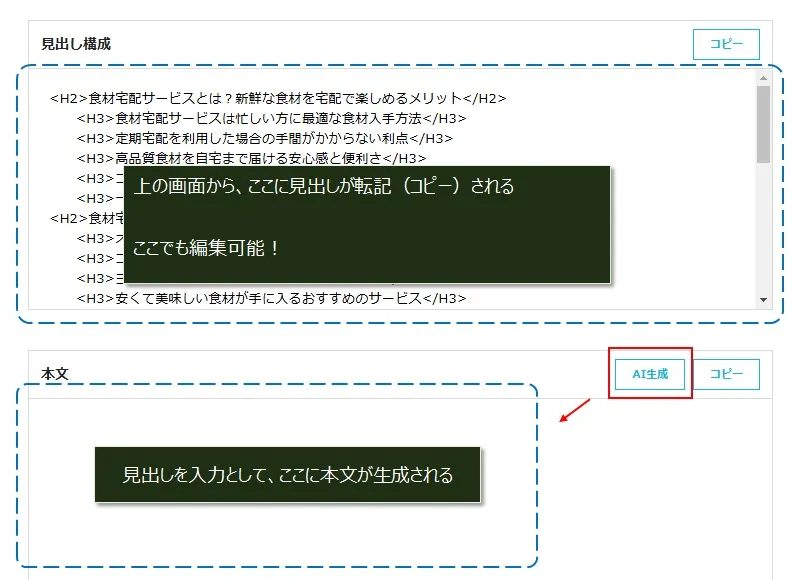

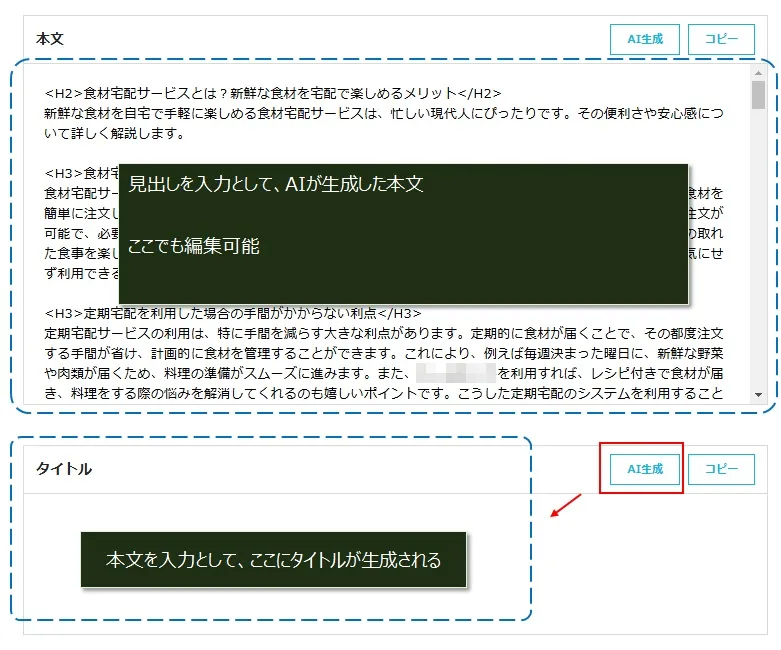

本文生成(AI)

見出しを入力として、AIで本文を生成するステップです。

前の画面から転記された見出しを入力として、本文を生成します。

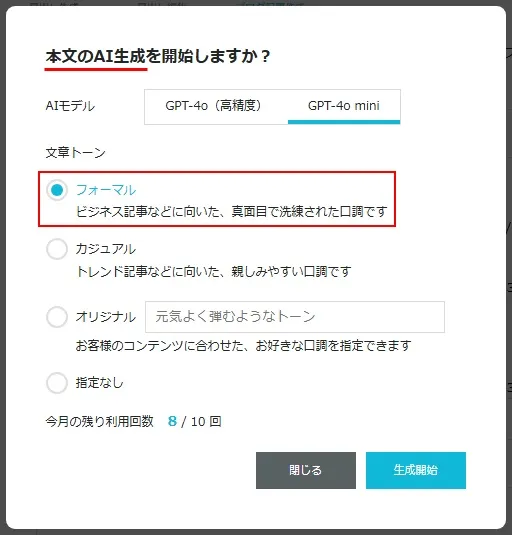

「AI生成」をクリック。

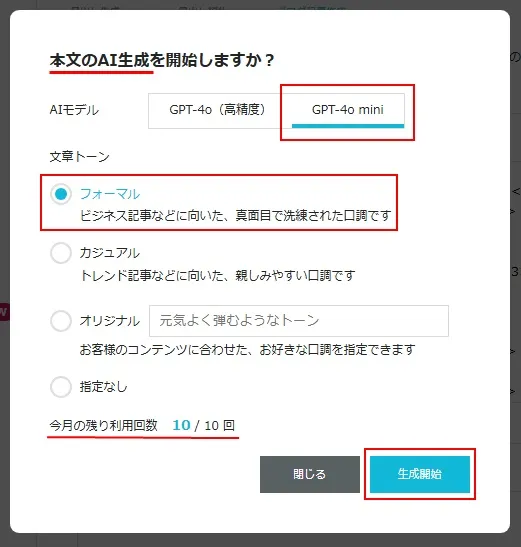

利用するAIモデルと文章トーンを選択して、「生成開始」をクリック。

※ここでは、「GPT-4o mini」、「フォーマル」を選択

AI生成手順表に戻る

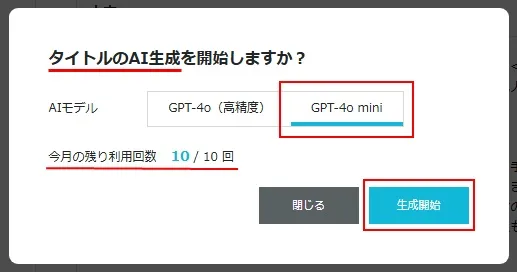

タイトル生成(AI)

本文を入力として、AIでタイトルを生成するステップです。

生成された本文を入力として、タイトルを生成します。

引き続き「AI生成」をクリック。

利用するAIモデルを選択して、「生成開始」をクリック。

※ここでは、「GPT-4o mini」を選択

AI生成手順表に戻る

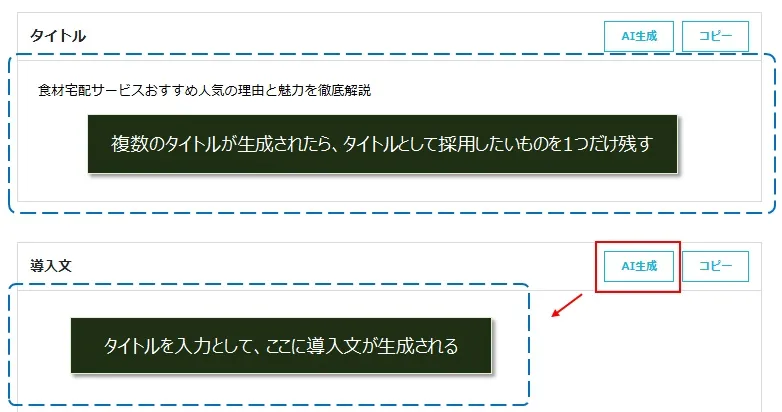

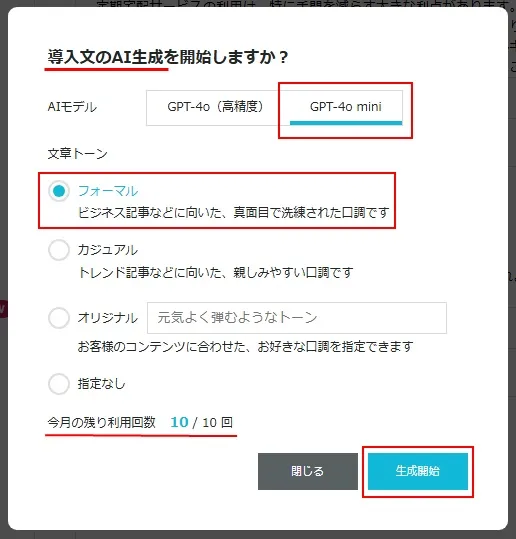

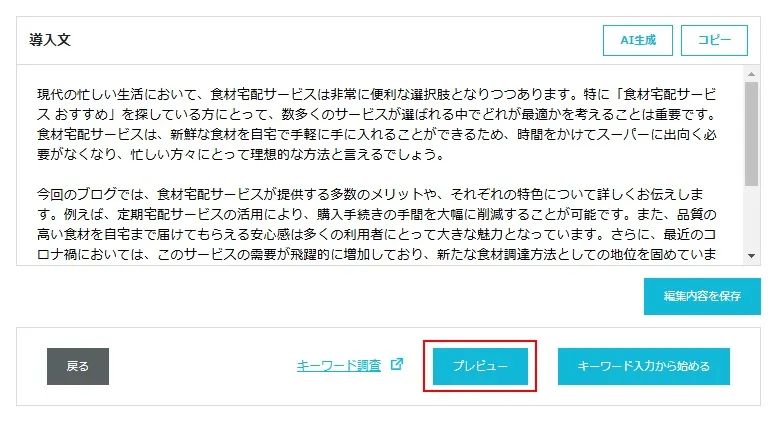

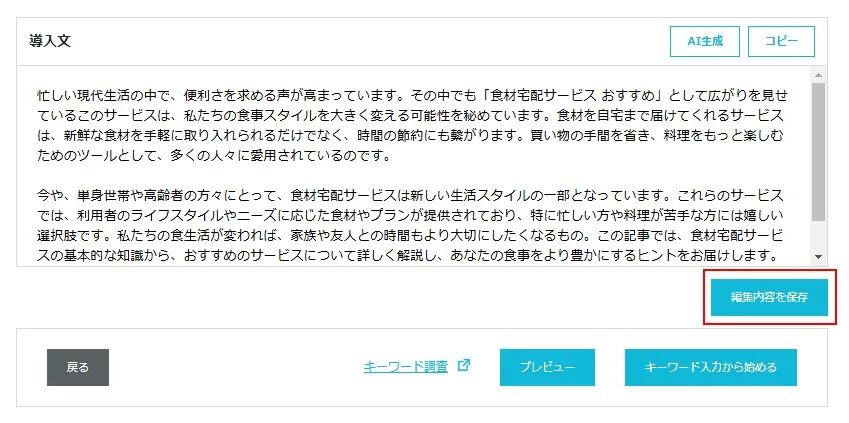

導入文生成(AI)

タイトルを入力として、AIで導入文を生成するステップです。

生成されたタイトルを入力として、導入文を生成します。

タイトルが複数生成された場合は、1つに絞りましょう!

引き続き「AI生成」をクリック。

利用するAIモデルと文章トーンを選択して、「生成開始」をクリック。

※ここでは、「GPT-4o mini」、「フォーマル」を選択

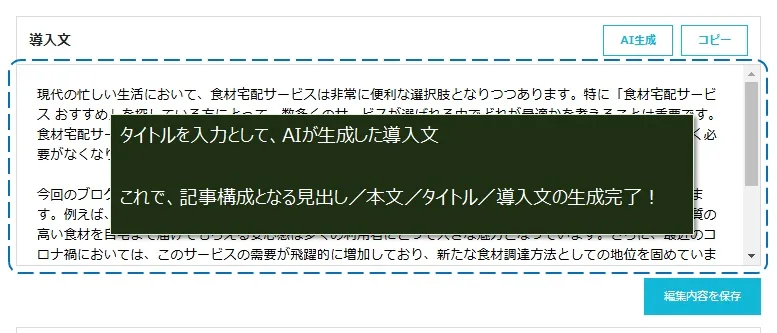

AIによる記事の完成!

以下に導入文が生成されるので、記事の生成が完了となります。

AI生成手順表に戻る

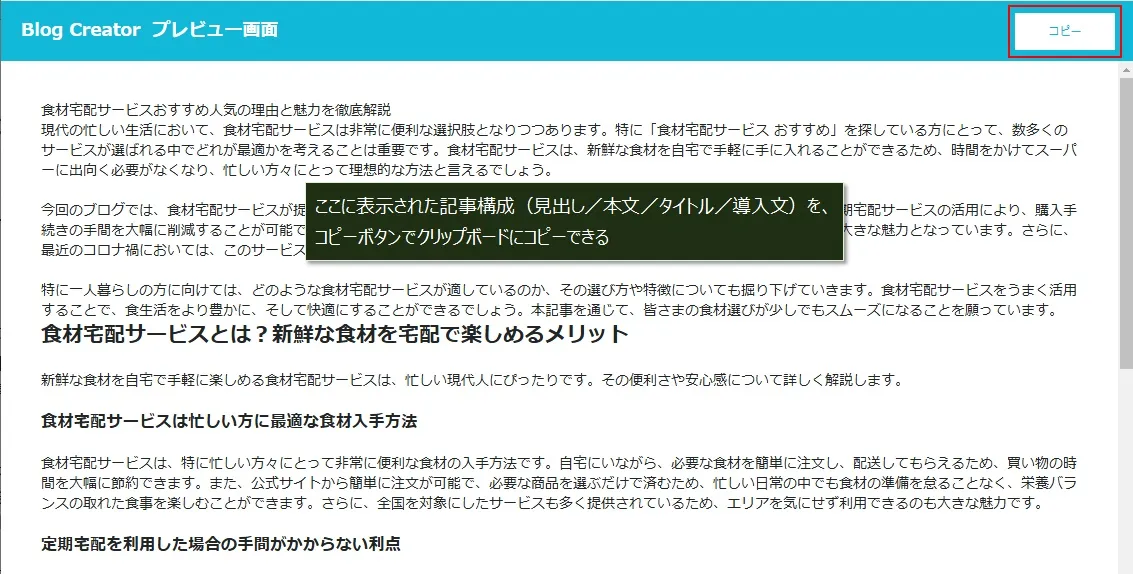

生成記事プレビュー

記事が完成したので、ブラウザで記事を確認(プレビュー)するステップです。

生成された記事構成を「プレビュー」ボタンでブラウザに表示させます。

導入文の下にある「プレビュー」をクリック。

どうですか?

「Blog Creator」だと、こんな記事があっさり完成しますよ!

キーワードだけで、

完成度の高い記事を作ることができる「Blog Creator」のすごさが

わかったと思います。

ここでは手順の関係で見出しの編集は省略しましたが、きちんとSEOを意識した見出しの編集を行うと、時間をかけずに、SEOに強くて上位表示も可能な記事を完成させことができます。

AI生成手順表に戻る

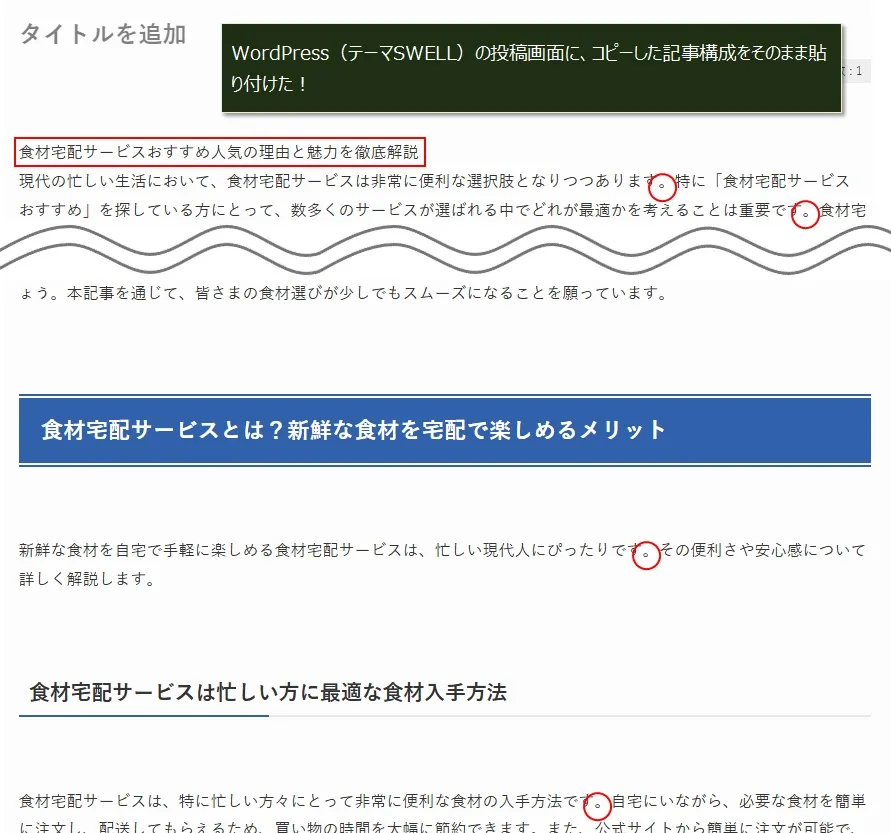

WordPress投稿画面への入力

完成した記事をコピーして、WordPressの投稿画面に貼り付けるステップです。

記事をコピーして、投稿画面にそのまま貼り付けます。

コピーした記事は、そのままWordPressの投稿画面に貼り付けられるので、かなり便利ですよ。

プレビュー画面の右上の「コピー」を押した後、WordPressの投稿画面にそのまま貼り付けます。

貼り付けたあとは、タイトルの入力や句読点(〇の句点)の直後を改行するなどして、記事の体裁を整えてください。

AIの生成記事をコピー&ペーストして体裁を修正するだけで、公開できるレベルの記事ができてしまうのは時間の短縮となって、非常にありがたいです。

AIの生成記事は推敲が必須

ここまでで、WordPressの投稿まで完了しましたが、特に問題なければあとは記事を公開するための修正作業となります。

AI ハルシネーションとは

AI のハルシネーションとは、AI モデルが生成する不正確な結果や誤解を招く結果のことです。

これらのエラーは、不十分なトレーニング データ、モデルによる誤った仮定、モデルのトレーニングに使用されるデータのバイアスなど、さまざまな要因によって発生する可能性があります。

AI のハルシネーションは、医療診断や金融取引など、重要な意思決定に使用される AI システムにとって問題となることがあります。

引用元:AI ハルシネーションとは

俗にいうハルシネーションですね!

実際に、AIの生成結果をそのまま公開したことで、いろんな問題が発生してます。

特に、命やお金に関わるハルシネーションは深刻です。

AIは確かに便利で効率よく記事を生成できるので、ガンガン有効利用していきたいですよね。

ですが、AIはあくまでも生成サポートツールだという認識を持つことが大事です。

生成結果の内容をきちんと推敲(精査、修正)することで、はじめてAIを有効活用できたといえるかもしれません。

「Blog Creator」を申し込む時に次の確認画面が表示されます。

AIの生成結果はそのまま使わないで「推敲」することに合意しないと、申し込みできないようになっています。

生成結果を推敲せずに公開したことで問題が発生しても、完全に自己責任となるので注意してください。

AIの生成結果をスルーしないで、必ず「推敲」を実施しましょう!

Blog Creator(ブログクリエイター)の使い方(応用編)

「Bog Creator」の使い方の応用編は、以下の内容で書いています。

見出しを編集する

「Blog Creator(ブログクリエイター)の使い方(基本編)」で省略した、見出しの編集についての解説です。

「Blog Creator」では、上位表示を狙いたいキーワードからAIが自動で見出しを生成します。

このステップでは、同時に出力されたSEO関連のキーワードの調査結果を確認して、足りない見出し(キーワード)の追加、不要なものや修正を加える作業が中心となります。

見出し編集の画面構成

さきほどかから書いている、キーワードの調査結果は画面左に、AIが生成した見出しは画面右に出力されます。

![「Blog Creator]の見出し編集の画面構成](https://kanrekigg.com/wp-content/uploads/2024/12/how_to_use_blog_creator_222.webp)

ここでポイントなるのが、

キーワード調査結果のキーワードで「使用有無」にチェックがついているものが、見出しに含まれているということです。

つまり、AIがSEOに強いと思われるキーワードを、見出しに入れたというわけですね。

調査したキーワードには、「サジェストキーワード」、「再検索キーワード」、「共起語」、「競合見出し」の4種類があるので、それぞれ簡単に解説します。

各キーワードの概要が理解できたら、それぞれ参考にしながらオリジナルでSEOに強い見出しを作っていきましょう!

サジェストキーワード

サジェストキーワードというのは、Yahooなどの検索ページで「ダイエット」と入力した時に自動で表示される次のキーワードのことです。

サジェストキーワードがなかったからといって検索されていないキーワードということはなく、単純に次のキーワードの入力が不要だったので、問題はないです。

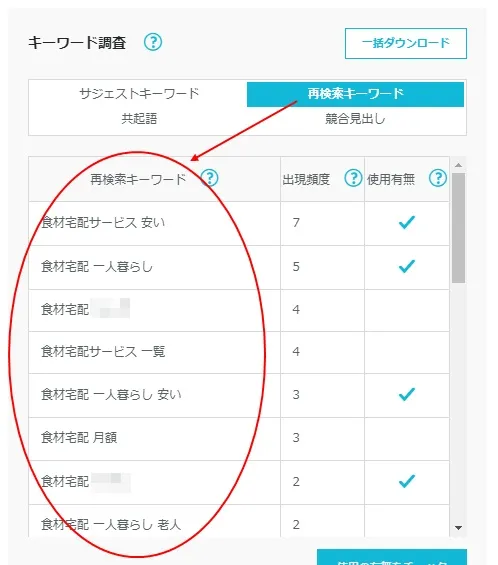

再検索キーワード

検索を利用してればわかかりますが、一回検索した画面の右や下に表示されるのが「再検索キーワード」です。

これは、検索したけど満足できずに別なキーワードで検索してみようと入力した時のキーワードとなります。

他のキーワードでもアクセスを集めたい時などに、参考にするといいキーワードですよ。

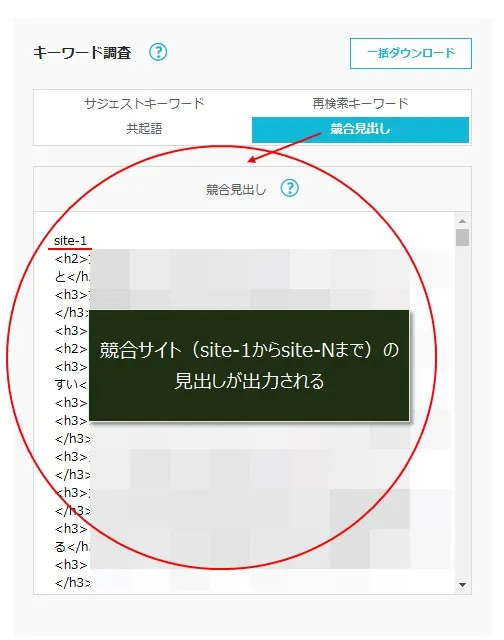

競合見出し

競合見出しは、同じキーワードで競合しているサイト(ライバルサイト)の中で、上位表示できているサイトの見出しを抽出したものです。

上の画像では隠れて見えませんが、今回のサンプルでは全部16サイトの競合見出しが抽出されました。

競合見出しには上位表示サイトの見出しがそのまま出力されるので、SEOに強い見出しを作る時でもかなり参考になる項目だと思います。

ただし、あくまでも参考程度にとどめて、見出しをそのまま使うのはおすすめしません。

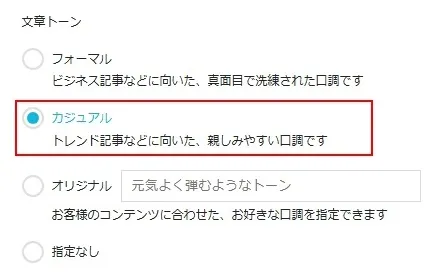

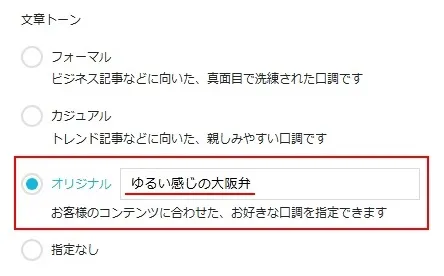

文章トーンを変えてみる

「Blog Creator」には、文章トーン(文章の口調)を変更できる面白い機能が実装されています。

こういう処理こそAIの得意分野かもしれませんね。

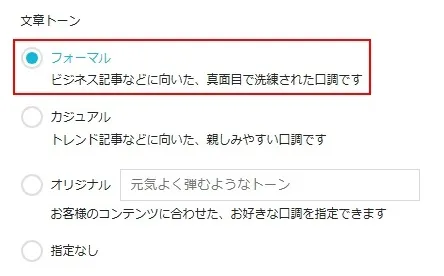

本文や導入文を生成する時に、文章トーンを4種類から選択できます。

- フォーマル(標準)

- カジュアル

- オリジナル(自由指定)

- 指定なし

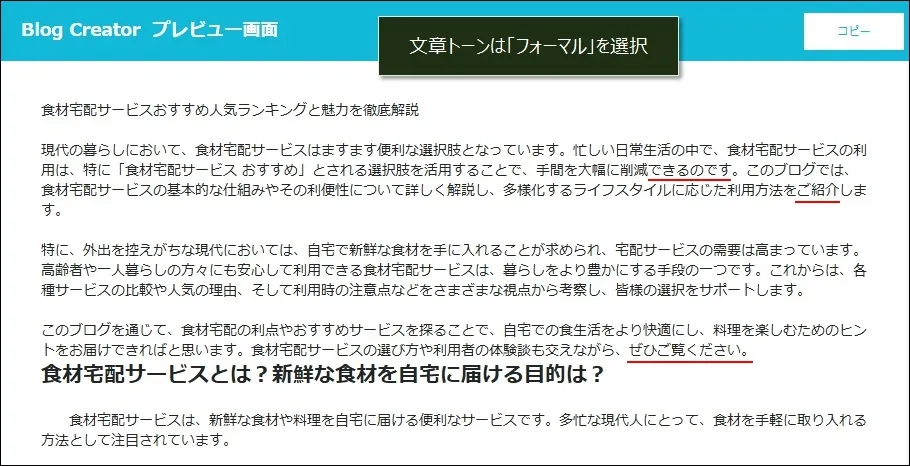

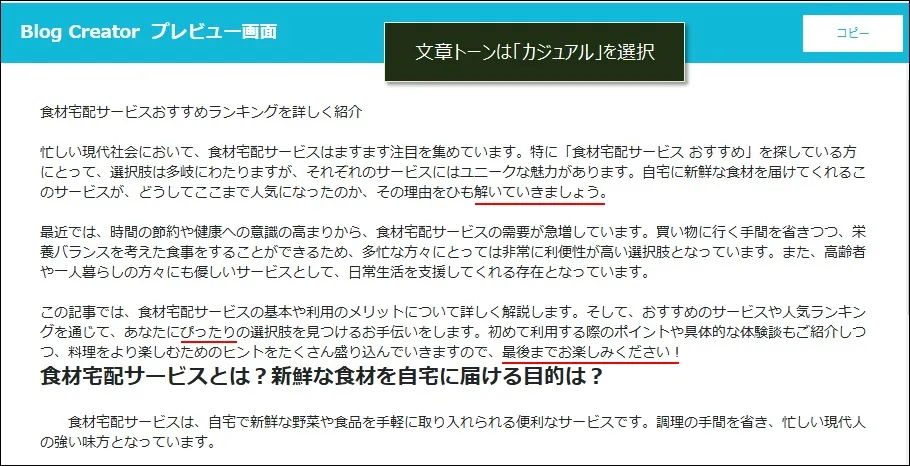

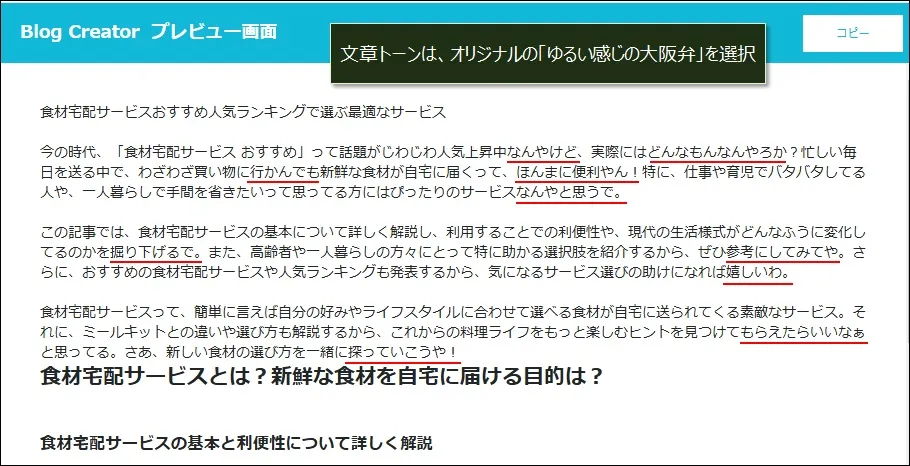

どのくらい文章が変わるものなのか、簡単に試してしてみました。(指定なしは割愛)

なお、画像の大きさの関係で、導入文のみの画面イメージを添付してます。

出力された文章トーン(フォーマル)

フォーマルの生成結果は以下のようになりました。(赤字部分参照)

出力された文章トーン(カジュアル)

カジュアルの生成結果は以下のようになりました。(赤字部分参照)

出力された文章トーン(オリジナル:大阪弁)

オリジナルでは自由に口調を指定できるので、ここではわかりやく「ゆるい感じの大阪弁」を指定してみました。(赤字部分参照)

文章トーンの変更のすすめ

文章トーンを変更することで、どこにでもありそうな文章にちょっとだけ変化が出てくるんじゃないでしょうか。

AIの記事はどうしても「フォーマル」なものになりがちで、はっきり言って味も素っ気もなく、目の肥えた読者だと、すぐに「AIの記事だな」とピンとくることでしょう。

自分なりのカスタマイズで、文章トーンにちょっとだけ特色を出してみると、記事に個性が出て楽しいかもしれませんよ。

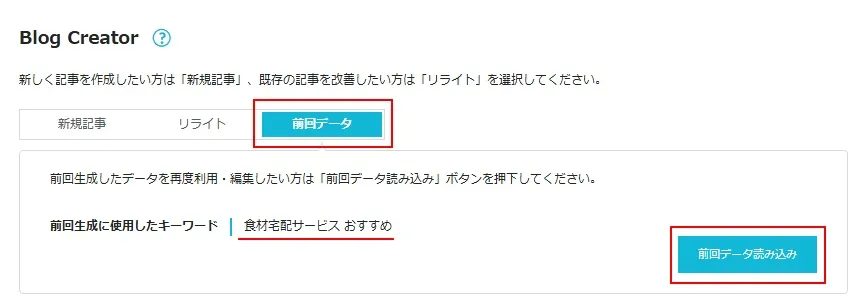

前回データを使う

記事を生成する「新規記事」の場合、操作の不慣れや編集作業の多さなどにより記事の完成に時間がかかることもあるかもしれません。

そんな時は一旦中断して、時間がある時にでも再開できる「前回データ」が便利です。

例として、「導入文」までの生成が終わったところで中断して、前回データで再開するところを解説します。

現在の状態を保存するために、画面の一番下にある「編集内容を保存」をクリック。

次は、中断していた生成作業の再開です。

「Blog Creator」の開始画面から再開するので、開始画面をあらかじめ開いておいてください。

「Blog Creator」の開始画面(詳細はここをタップ)

「前回データ」→「前回データ読み込み」をクリック。

※入力していたキーワードが表示されていることが確認できます

これで「見出し編集」画面が開くので、導入文の画面に進むために「次へ」をクリック。

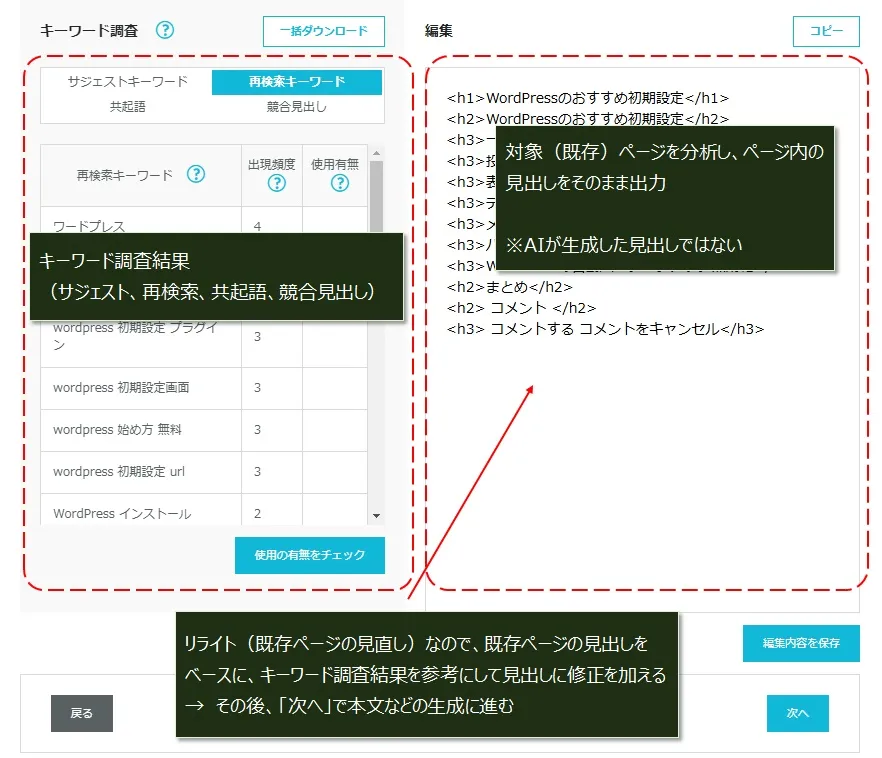

リライトする

「Blog Creator」のメイン機能は新規記事の生成ですが、既存記事のリライト(見直し)もサポートしてくれます。

既存ページのURLとそのページで上位表示を狙いたいキーワードを入力して、分析という流れでリライトしますが、進め方は「新規記事」とほとんど同じです。

「Blog Creator」の開始画面からリライトを始めます。

「Blog Creator」の開始画面(詳細はここをタップ)

「リライト」をクリックし、既存ページで上位表示を狙いたいキーワードとURLを入力したら「分析開始」をクリック。

※ここでは、例としてこのブログの記事の情報を入力

画像にも使い方や項目の詳細を書いているので、リライトの参考にしてください。

「新規記事」と違って、見出しはAIによるものではなく既存記事の内容から抽出されたものであることに注意してください。

あくまでも、既存ページ事を見直すのがリライトなので、見出しも今のものをベースに編集を加える作業になるかと思います。

既存ページから見出し(H1、H2、、、)を抽出しているので、コメントなどリライトに不要なものも含まれることに注意です。

Blog Creator(ブログクリエイター)のまとめ

ここまで、AIブログ作成ツール「Blog Creator」の使いかた(基本編、応用編)を中心に解説してきました。

僕はブログ暦9年になりますが、いまでも記事を書くのに最低4時間、長いと2日程度かかります。

面倒ではあるけれど、キーワードの選定→記事構成の決定→投稿画面での編集作業などの工程はなくすことはできないんですよね。

だから、どんなに頑張っても時間がかかってしまうんですが。

でも、ブログで稼ぐためには、時間を圧縮できるところは圧縮して、次の施策や作業に進まないといけません。

その点、「Blog Creator」は時間が圧縮できるかなり優秀なサポートツールだと思います。

特に、キーワードからSEO対策となるキーワードをあっという間に調査(取得)して、それを元に見出しを生成してくれるのは、かなりポイントが高いです。

ちなみにキーワードを調査するツールは、SEO業界で有名な柏崎さん作成のツールが基盤となっています。

柏崎さんは、「Blog Creator」の共同開発者でもありますよ。

ともかく、

- 記事の作成に時間がかかる

- 記事(見出し)の構成がわからない

- 上位表示できない

という悩みを持つ人は、「Blog Creator」をおすすめします。

ChatGPTなどでも記事は作れますが、プロンプト(生成指示)の作成などいきなり難易度が高くなるので、キーワードだけで記事を生成してくれる「Blog Creator」はかなり魅力的なツールです。

まだ「ConoHa WING」と契約していない人は、キャンペーンを利用すると安く申し込むことができます。

僕からのお客様紹介ということで、さらにキャンペーンから5,000円が割引きされますよ。

FAQ(申し込み、使い方などよくある質問)

「Blog Creator」に関して、使い方や申し込みなどについて質問形式でまとめました。

実際に自分で使ったわかったことや、サポートセンターに直接回答もらったことを書いています。

コメント